四国遍路 ライブ旅行記2025 森谷東平.

再びお四国へ 2024年初夏に遍路旅をしてすっかり四国のファンになった。テレビで四国関連のニュースや番組があると食い入るように見てしまう。2025年1月遍路を再開し、前回と同様毎日の旅行記をネットで発信する「ライブ旅行記」とする予定である。生き生きとした旅を記録できたら、と願う。

ライブ旅行記(旅行中に毎日記録して発信する旅行記) 21世紀最初の年の2001年、一人でイースター島に1週間滞在したことがある。その時MacBookを持参しAppleのiWebで毎日旅行記を書いた。ただ、それを現地でインターネットに発信することはできなかったと思う。現地でネット発信した最初の旅行記は、2004年カナダの東の果てニューファンドランドに2週間のドライブ旅行をした時である。また、2007年一ヶ月のインド旅行ではMacBook Airを担いで行き、インターネット接続できる場所を探しながらiWebで発信しながら旅をした。今回、スマホという軽い機器で場所を選ばずに音声入力で旅行記が発信できる時代になったことに感慨を覚える。(Apple iWebはこのような目的に適した優れたソフトであるがAppleのサポートは終了している。スマホでは使えない。)

前回の遍路の後に遍路関連で実施した事柄を簡単に書きたい。

「HenroHelperの使い方」 昨年の旅では多くの外国人遍路に出会った。彼らが使っているスマホアプリ「HenroHelper」

を私もダウンロードして使った。とても使いやすく道に迷うことが無くなった。帰宅後に見知らぬ女性の方からメールをもらった。この方も遍路中に外国人遍路からHenroHelperを教わったが、英語なので使い方がよくわからない、ネットで検索したら私の旅サイトにたどり着いた、とのことである。同様な方に役立つような「使い方」を作って公開しようと思い立った。このアプリはJames Raynald Deveaultさんが2024年に発表したもので、「使い方」の英語説明がYouTubeにあることがわかり、これを基に日本語の「HenroHelperの使い方」のサイトを作った。(右のアイコン)Jamesさんにもメールを差し上げサイトの公開を快諾していただいた。

高群逸枝の「ライブ旅行記」 前回の遍路中、中村から久百々に歩いたとき(2025.5.8)、真念庵の近くで「娘巡礼記に登場する遍路墓」を見た。娘巡礼記という書物も著者の高群逸枝の名も知らなかったので、帰宅後に調べた。

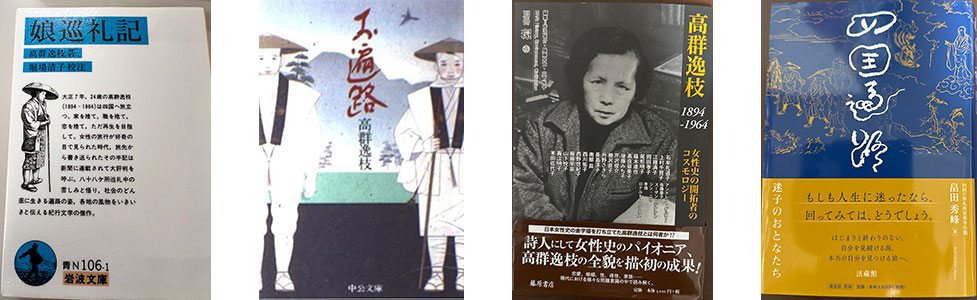

高群逸枝は、明治、大正、昭和を生きた詩人にして学究、社会運動家である。その著書「娘巡礼記」(図1)は大正7年、22歳の時の処女作であるが、遍路をしながら新聞社に原稿を逐次送付し連載されたもので、本として出版されたのは逸枝の没後であった。つまり、逸枝自身は自分が書いた「娘巡礼記」を書物として読んでいない。一方、「お遍路」(図2)は生前に「生活費を稼ぐために」手元に残っていたメモをもとにして執筆出版したものである。2冊の本の内容は似ているが、「娘巡礼記」では臨場感や著者の感動が直接伝わってくる点で圧倒的に印象深い作品だ。当時の「ライブ旅行記」と言えるであろう。

評論集「高群逸枝1894-1964」この本(図3)は藤原書店から2022年に刊行されたものを書店で見つけたもので、逸枝の執筆、業績、社会活動、私生活など全般を知ることができる。逸枝が遍路に旅立った動機の一つは、憲三との恋愛問題であった。遍路の後、二人は結ばれ東京での研究、出版生活を送る。二人の協力関係を称える人たちがいる一方で、夫、憲三のエゴイズムに逸枝が「曲従」する人生だったとの指摘もあり考えさせられた。

高田秀峰著「四国遍路 ー 迷子のおとなたち」(法蔵館2024年6月刊)(図4)この本は前回の旅から帰った直後に発刊されたものを立ち寄った書店で見つけた。著者は、四国六番札所安養寺のご住職。遍路の歴史、文化、信仰などを全世界的視点でとらえようとしている。四国遍路は「はじまりと終わりのない」円環型巡礼である点で世界的にもユニークであると指摘しているなど興味深い。著者が特に強調しているわけではないが、「四国遍路を世界遺産に」という運動の中で、遍路の世界史的意義を検討したのかもしれない。

出発の2、3日前に西日本に寒波が襲い四国に雪が降るとのニュースがあった。アイゼンも用意した。インフルエンザが流行している。それらの不安もあるが、安全第一で冬の遍路を楽しもう。

愛媛県(後編) [2025.1.13 ~ 1.24] 52番 ~ 65番

[2025.1.13 MON]

*** 青梅 ー 松山 ***

新幹線 東海道山陽新幹線はその開業以来、煩雑に利用した。今回久しぶりに乗って、見える車窓の景色が走馬灯そのもののように移り変わっていく。東京のコンクリートジャングル、雪をまとった富士山、刈り取られた田が広がる濃尾平野、雪と雪雲で灰色に包まれた関ヶ原と米原・・・どの景色も過去を思い起こさせるのに、そんな感傷を壊して突き進んでいくのが新幹線だ。

予讃線 岡山で「しおかぜ11号」に乗り瀬戸大橋を渡り、さぁいよいよ四国だ。予讃線の景色は、これから自分が歩く近未来の道なので、特別な思いで眺める。席を立った時、後ろの座席に座っていた高校生ぐらいの女性が私を見て微笑んだ。軽く会釈をした。列車が松山に近づいて、荷物の整理をしようとしたら、その人の隣にいた女性(多分その人の祖母であろう)が「私たちも区切り遍路をしていて、もうすぐ満願なんです。」と言う。

松山では、路面電車で遍路の出発点の道後温泉駅へ。そこから公園の小山に登り、市内を展望、歩き遍路を再開した。山を降りて、二番町の宿へ。

[9,053歩 6.73km]. (ネストホテル) [目次へ戻る]

[2025.1.14 TUE]

••• 松山市二番町 – 53太山寺 – 54円明寺 – 松山市北条 •••

5時起床。ホテルのビュッフェ形式の朝食をいただく。メニューは豊富で満足した。7時20分出発。繁華街のアーケードを歩いて行く。松山は大都会でなかなか市街を抜けられない。7時50分松山市駅、8時15分JR松山駅。さらに街を歩いて8時50分伊予鉄道衣山駅の踏切を渡った頃、ようやく街外れの郊外らしくなった。北に見える小山が目指す太山寺のある経ケ森だろうか?ゴルフの練習場の池があり、アヒルが集まってダンスをしているみたいだ。(ビデオの音量に注意)

予讃線の踏切を西に越えて北上。ファミリーマートに寄った時、思いがけず女性の方から現金のお接待を受けた。坂道を登り峠を越える。10時30分、第52番札所太山寺の仁王門に到着。この門は鎌倉時代の建築である。ここは大きなお寺で、仁王門から本堂まで350メートルもある。本堂、大師堂を参拝後境内散策。山頭火の句碑に「もりもり盛り上がる雲へあゆむ」。夏空の下を旅するときの歌であろう。

お好み焼き屋でランチを摂る。東京では、お好み焼きはあまり馴染みでなかったが美味しくいただいた。

13時半、53番札所円明寺に参拝。規模の小さいお寺である。

左足指のマメと靴擦れが痛い。薬のレディで紙絆創膏とガーゼを買い、手当てする。海沿いの道を北上。すでに20キロメートル以上歩いている。疲れてきた。左手前方に小山の島がある。鹿島だろう。近づくと、大きな鳥居が島と対岸の両方にあるのが見えてきた。17時半、夕日が沈む前に北条の宿に着いた。 [42,141歩 31.31km]. (カフェと御宿まほろば) [目次へ戻る]

[2025.1.15 WED] 曇り、小雨のち晴れ、風が冷たい

••• 北条 – 浅海 – 菊間 – 今治市大西 •••

まほろばの朝 朝食時、この宿を経営する上田ご夫妻と話。ダイニングルームには女将の作品である可愛い動物の焼き物や掛け軸などが展示されている。ご主人は幅広い趣味の持ち主。個性的な趣味と味と会話で客をもてなす四国では珍しい宿だ。ペットのラブラドール犬、サーブ、とも面会。大きくて人懐こく相手の気持ちがわかるようにこちらをじっと見て、遊んでくれと走り回る。

鴻之坂峠から浅海へ 8時半、出発。雨が降ったのだろう、地面が濡れているが天気は持ちそうだ。広々とした畑の向こうに尖った山が二つ並んでいる。頂上が折れた形の腰折山とピラミッド型の恵良山。畑が広がる、こういうのどかな道を歩くのが好きだ。腰折山のふもとに着きその左の裾の道を上がっていく。9時過ぎに鎌大師に参拝。腰折山は「エヒメアヤメ」の自生地であるとの案内板がある。しばらく行くと舗装された急な坂道(鴻之坂)が続く。上から降りてきた自動車が側を通り過ぎて停まり、男性が駆け上がってきて、「お接待させてください。以前私も遍路中に多くの方にお世話になりましたから」と現金を差し出すと車に戻って行った。いつものことながら恐縮する。登りが終わった。鴻之坂峠だ。遍路休憩所があり、眼下に浅海の集落と海が見える。海に突き出た岬あたりが松山市と今治市の境あたりだろう。

元々の遍路道はどこに? 峠を越えて浅海に降り集落を過ぎると、海辺に出て短時間で目にする景色が一変。山が切れ落ちた渚沿いに造られた国道を歩くことにな流。ここに国道と鉄道が通ってるが、昔はこの辺りは難所で道などなかったのではないだろうか?海辺を避けた山の中に遍路道があったのではないか?という疑問を持つ。地図を見る。浅海から山に入り、西山、長坂を経て海沿いの菊間に降りる道、あるいは西山から高田、池原、佐方の山間集落から大西町の平野に降りる道があり、これらが古い遍路道だったのではないか?(ネットにそれらしい記事もある。)いつか歩いて確認したいものだ。11時、今治市菊間に入った。

菊間の瓦 国道砥鹿山トンネルの海側にある脇道を通り松ヶ崎という岬から船が浦、浜という地名の菊間港へ。12時半ごろ、道沿いに瓦を扱う家が多くなってきた。その一つの事務所に男性がいたので聞いてみた。「瓦の創業は明治22年、最盛期には77軒の業者があった。今は12件ほど。この土地の気候、湿り気や風、が瓦の生産に向いていたのだろう。昔はこの辺りの家の裏で焼いていたが、今は香川県に出している。」とのこと。遍照院を参拝。門の脇の檻の中に飾られた鬼瓦(写真)が立派だ。

臍島 お昼時だが、ランチをとるところがない。コンビニもないしGoogleMapに出ている店も閉まっている。13時半、ようやく「珈琲館臍嶋」を見つけて入る。ここのピザは、その生地からおかみの手製ということで美味しくいただいた。おかみは安永智恵美さん(写真下)、私と同じ歳。40年間ここで営業。明るく話が上手な方。主人は私のことを今でも「好いとるよ」と言ってくれる、とのこと。店の名前の臍嶋は、店を出て歩いて行くと見えた臍島にちなんでいる(写真下)。でべそだな。

すぐ先は太陽石油菊間製油所で蒸留塔が林立している。現在、大規模な工事中である。私も若い頃化学工場で働いたことがあり、思わぬところで出会った光景に感慨を覚えた。若い人たちが沢山働いているのが見える。あの中の一人は昔の自分だ。「安全第一」で頑張れよ!

製油所のすぐ先に古い遍路道がある。左の坂道を上がって行くと「青木地蔵堂」。堂のそばの建物は畳敷きで泊まることができそうだ。リュックが置いてあった。ここに古い遍路道が残っているということは、山の中の「遍路古道」が長坂集落を経て菊間港に降りていたと考えるのが妥当だろう。

地蔵堂の山道を降りたあたりが伊予亀岡で、山は南方後方に退き平野が広がってきた。ゆったりとした遍路道を歩き、17時にビジネスホテル「つよし」に到着。おかみは津吉久美子さん、この方も私と同じ歳。話好き、世話好きの明るい方。太陽石油の工事に関連する方々や総合格闘技のスポーツマン二人が滞在していた。

遍路古道 浅海ー菊間を結ぶ山の中の遍路古道についてはネットに詳しい説明があった。今回歩いた道と古道を下の地図にまとめた。ゴルフ場が造成されたため、その部分の古道は残っていないと思われる。 [33,340歩 24.77km]. (ビジネスホテルつよし) [目次へ戻る]

[2025.1.16 THU] 晴れ、寒い

••• 今治 ー 仙遊寺 •••

高縄半島を南下 松山から今治までは高縄半島の西海岸に沿って北上してきた。今日は、半島を東に横断して54番、55番に参拝して今治中心部に行き、そこから南下、56番、57番を経て山中の58番仙遊寺まで旅をする。

国道沿いバス停大西の近くに「土岐氏の墓」がある。今治城主だった藤堂高虎に仕えた土岐氏であるという。ほぼ同時代の土岐氏である明智光秀とは同じ土岐氏でも違う系統のようだ。このあたりから国道の喧騒を離れ畑の中の遍路道を東に向かって歩く。大池という名の池で西を振り返ると、遠くに昨日そばを通った太陽石油の赤白クレーンが10本ぐらい見える。田舎と近代工業の対比にしばらく見とれた。

54番延命寺 9時頃延命寺に到着。参拝を終え山門の北側の坂を登ると見晴らしが良い(写真)。遥か南の山々は、今晩泊まる仙遊寺のあたりか?東に向かって1時間歩いたところで丘にぶつかる。階段を上がると大きな墓地に出た。大谷墓園。長い坂を降りていくと立派な墓石がたくさん並んでいる。軍人墓地だ。今治の人々の気持ちが感じられた。

55番南光坊 11時、今治市街にある南光坊に参拝。本尊は「大通智勝如来」。聞き慣れない名前の仏様なので納経の時に聞くと、元々は隣接する神社(別宮大山祇神社)で祀られていたものであるという。境内で男性からワッフルのお接待をいただいた。これはおやつにとっておこう。その後、ランチを摂るところを街中を探しながら歩くが地図に出ていても閉めている店が多い。ようやく「じゃんじゃか」という焼肉店を見つけ、ランチ、次いでローソンで夕食と朝食を買う。

56番泰山寺、57番栄福寺 14時に泰山寺、静かな住宅街にある小規模なお寺である。15時、栄福寺に参拝。広い竹林の丘にあり、ここも小さなお寺である。

58番仙遊寺へ 栄福寺から仙遊寺までの遍路道は崩壊場所があるため舗装道路を使うように案内板があり、それに従い開けた丘の舗装道路を登っていく。途中にタオル工場があり入口で休憩。ヘヤピンカーブが続く道を登り、16時55分仙遊寺に到着。急いで納経を済ませた。納経所に居た小山田さんに今晩泊まる宿坊のことなど説明を受けた。 [34,974歩 25.98km]. (仙遊寺宿坊) [目次へ戻る]

[2025.1.17 FRI]

••• 58仙遊寺 – 59国分寺 – 伊予三芳 •••

今日は阪神・淡路大震災から30年目の記念日だ。大震災の後、オウムの大事件が続いた。あの年は、我が家も大きな転機となった年であった。

仙遊寺 6時に本堂で小山田住職とともに朝のお勤め。本堂には数年前に亡くなられた奥様の写真がある。読経の後、本堂の石油ストーブに当たりながら雑談。住職の小山田さんは民間の出身で僧籍に入った。若い頃、反米感情があり、それもあって英語は好きでない、とのこと。昨日納経所で会った方はご住職の娘婿。

7時16分出発。舗装道路から東に向かう遍路道を降りていく。

展望台 山道の途中に展望の良いところがある(写真)。来島海峡大橋と大島、その手前に広がる今治市街。これから向かう59番国分寺までの地域も望める。

59番国分寺、南へ 10時半国分寺に到着。靴ずれが痛いので手当てし休憩。伊予桜井駅から先は猿子川沿いの土手の道を行く。大きな倉庫のような建物でまた休憩。13時半、今治バイパスに出て、道の駅に寄る。しばらくバイパスの歩道を歩いた後、14時半、右手の舗装道路に入る。このあたりで今治市が終わり西条市となる。緩い坂道を登って行く。峠を越えた後、分かれ道がある。「永納山城跡」と書かれた案内板の広場で男性がひとりで焚き火をしていて、こちら側だと手招きで教えてくれる。耳が不自由なようだ。教えてくれた左手の道を降りて行く。平野に出て視界が開け遠くに山々が見える。目指す石鎚連峰だろう。15時半、道が予讃線の線路と交差するあたりで休憩。今晩の宿、四国屋までまだ9km。電話すると夕食に遅れないでほしいと言われた。疲れたし靴擦れもある。残念だが、歩きを中断しよう。伊予三芳駅そばの交差点でタクシーに乗った。運転手は今治の沖にある大島出身で、年に一度は東京に行き短歌の会に参加するとのこと。入選した歌を教えてもらったが、正確に覚えていない。「〜〜 海賊の子孫、投票に行く」の部分が印象的だった。16時50分小町温泉四国屋に到着。明日もここに宿泊するよう予約をとった。 [31,246歩 23.22km]. (四国屋) [目次へ戻る]

[2025.1.18 SAT]

••• (四国屋) – 61香園寺 – 62宝寿寺 – 63吉祥寺 – 伊予三芳 – 伊予小松(四国屋) •••

今日は、予定を変更してバスで伊予小松駅の方に行き、61香園寺〜63吉祥寺を先に参拝後、昨日歩きを中断した伊予三芳駅まで鉄道、そこから四国屋まで歩く。

朝食は、愛媛県の郷土料理である鯛茶漬けを美味しくいただいた。

61番香園寺へ 旅館四国屋の前、東明穂バス停で8時44分のバスに乗り。8時55分大師入口で下車。香園寺はコンクリート製の美術館のような外観のお寺。2階が本堂で、大きく金色の大日如来像がすごい。お大師様が難産の女性を助けたことから、「子安大師」として信仰を集めているとのこと。

62番宝寿寺 門前に「一國一宮別當寶寿寺」の石碑。伊予の一ノ宮だったのであろう。本尊は十一面観世音菩薩。小規模なお寺で、厄除け風鈴や鯉のぼりが飾られている。

63番吉祥寺 宝寿寺から小松の街を歩いて行く。売り物件と書いた立派なお屋敷を塀越しに見る。蝋梅が綺麗だ。日当たりが良いし庭も広い。住んでみたらどんなだろうか?11時過ぎ、番外霊場水大師堂がある。このあたりの道すじには格子戸を備えた由緒ありそうな大きな家も多い。11寺15分吉祥寺に到着。本尊毘沙門天。毘沙門天の妃である吉祥天女の像が庭にある。

氷見駅から三芳駅へ 予讃線伊予氷見駅12時14分発の松山行きに乗り、伊予三芳駅に12時35分着。三芳駅にはThe Royal Expressと書いた青色の列車が停まっていた。(天皇家のご旅行かと思ったがそうではなく東急の特別観光列車。)

三芳から南へ 昨日歩きを断念したコースを南に向かって歩く。今日は青空が広がり、行手には石鎚連山がそびえている(写真)。余裕を見ても、3時間あれば四国屋に着くだろう。広々とした畑の道だ。

大きな家 14時新川の橋を渡った後、右に曲がって丹原の集落に向かう。14時ごろ、畑の中に屋根がたくさん組み合わさった大きな家がある。入母屋屋根が4っつ、切妻屋根が一つ、それにスレートの2階建倉庫がついている。増築を繰り返してこのような形になったのか?16時10分、四国屋に到着。夕ご飯は鯛の刺身のしゃぶしゃぶ、カキフライなど。受付の渡辺さんには昨日と今日色々お世話になった。

[28,723歩 21.34km]. (四国屋) [目次へ戻る]

[2025.1.19 SUN] 晴れ

••• 伊予小松 – 60横峰寺 - 伊予小松 •••

横峰登山 今日は、いよいよ石鎚山塊の中にある横峰寺の登山だ。7時四国屋を出発。7時18分、ファミリーマートでおにぎりとお茶を購入。大頭で右折し、妙之谷川沿いに舗装した道路を行く。同じ道を行く遍路の得野さんと挨拶した。今回の遍路で初めて会った順打ちの歩き遍路の方だ。12月初旬に大阪を立ち、第1番から出発。正月は営業している民宿がなかったので高知のホテルに滞在したとのこと。9時40分、舗装道路終点の休憩所に着いた。ここからは山道だ。得野さんが先に発ち続いて私も。鬱蒼とした森の道だ。ひとりで歩いていると、この世を歩いているのか冥土を漂っているのか、どちらだろうかと思うような霊気を感じる。登り道はきついけれどすっきりして清々しい。11時半、道の脇に遍路墓を見る。12時14分、60番横峰寺に到着。宿からここまで、16,327歩、13km。

下り道 参拝とランチを済ませて、13時出発。舗装道路から遍路道に入るのだがその入り口を見つけ損ねたらしい。平野林道の舗装道路をどんどん降りてしまった。これだと大分遠回りになる。地理院地図で林道が大きく西に曲がっているあたりに高圧電線が通っている。地図には道の印は無いが、このあたりに電線鉄塔に通じる道があるのではないか、と推定する。期待通り小道を見つけた。登って行き、14時20分遍路道に合流。良かった!歩きながら考える。自分なりに考えてやっていることだけれど、地図にない山道を登ったのは少々無鉄砲だったかなあ?結果的にうまくいったけれども、こんな山の中で道に迷ったら大変だ。15時、分かれ道。右へ。細い山道をひとり。15時48分広めの林道に出た。16時半、常盤砕石工場がある。採掘現場の崖の地層が垂直方向に走っている。造山運動を示しているのだろう。 17時、ビジネス旅館小松に到着。得野さんに再会。夕食は、水炊きに豚肉の薄切り。

[35,426歩 26.32km]. (ビジネス旅館小松) [目次へ戻る]

[2025.1.20 MON] 晴れ、暖かい

••• 伊予小松 – 石鎚山成就社 – 石鎚山温泉 •••

3月並みの暖かさとの予報。下着も減らし、セーターも脱いだのでリュックがパンパンだ。今日は、予定とは全く異なる貴重な体験をする一日となった。

野々市原古戦場 7時半、宿を出発、通常の遍路道より南の道を東に向かって歩く。「野々市原古戦場」の案内板につられて脇道へ。説明板に曰く、「秀吉の四国経略で、小早川隆景を征討大将とする侵攻軍3万騎に対し、金子城主金子元宅を総大将とする郷土軍2千が戦った戦場。衆寡敵せず郷土の勇士は討死した。隆景は首実験の上、一墳にねんごろに葬った。これが千人塚である。」

楠正光さん 8時半、古戦場を後にしてすぐ出会ったのが楠さん(写真)。あいさつをすると、私を見るなり「これからロープウェイで石鎚山の上に行くが一緒に行かないか?」と宣う。突然の提案にちょっと驚いたが、正直行きたかったので「はい、行きます。」と答えた。楠さんは、自分の畑で大根やカブなどの野菜を段ボールに詰めて自動車の荷台に積み込んだ後、ご自身で運営している善根宿(遍路のための無料宿泊所)に連れて行ってくれた。暖房もあり快適そうだった。

その後、極楽寺という長く急な階段のあるお寺に寄って住職と何やら真面目な話をしている。さらに山の中をドライブしてロープウェイの山麓駅へ。ロープウェイで山頂駅までは10分ほど。ここから雪道を15分ほど歩いたところにある成就社は海抜1,450m。(私は高校1年の時にひとりでここに登ったことがあるので65年ぶりだ。当時ロープウェイは無かった。)成就社の手前で出会ったのが山本篤幸さん(写真下)で郵便配達員である。手に抱えているのが法螺貝で、すぐ吹いて聞かせてくれた。石鎚山では法螺貝の演奏を競う大会が開かれているそうだ。

山本篤幸さんの法螺貝演奏(ビデオの音量に注意してください)

石鎚温泉と伊藤隆治さん 山頂の雪を堪能してロープウェイで麓に降り、次に連れてこられたのが石鎚山温泉の温泉旅館京屋。ここで会ったのが京屋の経営者伊藤さん(写真三つ上で楠さんと一緒に写っている方)。この方も率直な方で、これから源泉を採取しに行くが一緒に行くか?と。温泉の品質の専門家(写真下2枚目の方)と共に自動車で5分ほどのところへ。源泉には、1kgあたり3gの二酸化炭素(CO2)が含まれている。この濃度は日本の温泉で最高のレベルであるそうだ。二酸化炭素を含む源泉をPETボトルに詰め、それを少し味わってみた。胃腸に良いという。3枚目の写真は京屋の浴槽を撮影したもの。白く濁っているのは、二酸化炭素のガスの泡と水に溶けない微粒子によると思われる。浴槽に導いた温泉の二酸化炭素濃度は低下して1kgあたり1718mg(=1.718g)と分析されている。

眞鍋徹さん 温泉品質の専門家を案内してきたのが眞鍋さん。眞鍋さんはこの温泉の価値を明らかにするなど西条市の産業を興すことに努力している。なお、眞鍋さんの親族に医学者として著名な眞鍋嘉一郎がいる。眞鍋嘉一郎は理学療法、レントゲン学、温泉療法の先駆者。愛媛時代の夏目漱石の生徒であった。新任教師である「坊ちゃん」(すなわち漱石)の布団にバッタを入れるイタズラの場面が小説「坊ちゃん」にあるがそのイタズラの首謀者は嘉一郎である。また、嘉一郎は新任教師を困らせることを企て「先生の言ったことは間違いです、辞書と違いますから」と指摘したところ、教師(漱石)は「それは辞書が間違っているから辞書を直しなさい。」と言い、事実辞書が誤っていたという。

勉さん 京屋で仕事をしている中国人。中国東北部(旧満州)大連の出身である。私が滞在している間、いろいろ世話をしてくれた。

女性二人 夕食に女性が二人参加した。そのひとりツルさん(仮名)は、埼玉出身で丸亀で働いている30代の方。石鎚山温泉に興味を持ってマイカーでここに来た。今晩丸亀まで帰る。しばらくしたら箱根に働き場所を変える。こうして勤務場所をときどき変えて生活している。もう一人のカメさん(仮名)は東京出身でテント泊をしながら歩き遍路をしている4、50代の方。現在は楠さんの善根宿などに滞在して付近で働いている。ツルさん、カメさんともにユニークな生活スタイルのお二人だ。

夕食は、イノシシ肉の焼き肉など美味しくいただいた。21時散会。 [12,833歩 9.53km]. (石鎚山温泉) [目次へ戻る]

[2025.1.21 TUE] 晴れ 暖かい

••• 石鎚山温泉 – 歓喜庵 – 64番前神寺 – 西条 •••

歓喜庵へ 朝、勉さんが用意してくれたので早速温泉へ。昨日一回だけ体験しただけの温泉だが、右手の指にあったしつこい湿疹が良くなっているようだ。温泉というのはこんなに効果的なのか?効能を見直した。

9時ごろ伊藤さんの車でこの旅館京屋の別館である「歓喜庵」へ。庭から黒瀬湖を望む好立地にある。室内は太い木材とアンティークな家具や置物がいっぱいある。会議室は100人規模が利用できる。2024年に野依先生、平野先生など最先端の科学技術者12人の講演とジャズ音楽会が開催された。豊かな自然環境の中で、このように未来を展望する文化的な集まりを今後も開催していくのは面白そうだ。

遍路の再開、久門さん 車で楠さんの家に行き、楠さん、伊藤さんに礼を述べた後別れ、歩き遍路を再開、前神寺へ向かって歩き始めた。西条市西田あたりで、缶コーヒーのお接待を受けた。久門シゲコさん、87歳(写真下)。話を始めたら、まるで講談師か漫才師のようにスラスラといろいろな話題が次々繰り出されてきて面白い方だ。続いて、若い頃の写真を見せてくれた。生涯独身で、インドやヨーロッパなど何回も海外旅行に行ったそう。ボケていないか毎年検査している、と言うがとてもボケがきそうな方ではない。話を聞いていたら永遠に続きそう。お礼を言って遍路再開。

64番前神寺 大きなお寺で、広い境内の一番奥の本堂の本尊は阿弥陀如来。

伊予西条駅 14時40分、加茂川を渡る。橋は長いが水量は少ない。今日は出だしも遅く、途中でシゲコさんと話し込むなど歩いた道のりが少ない。西条市内で泊まることにした。[14,496歩 10.77km]. (西条ステーションホテル) [目次へ戻る]

[2025.1.22 WED] 晴れ、暖かい

••• 西条市 – 新居浜市 – 四国中央市土居 •••

平坦な遍路道 昨日お参りした64番前神寺から次の65番三角寺までは45kmで、前半の大部分は四国山地の山裾に沿った平坦な遍路道である。三島までは遍路道沿いに大きな都会も無く、宿泊施設も著名な観光地も少ないようだ。この平和な地域こそのんびり歩いていこう。

新居浜市 7時50分西条の街を出発。国道11号線に沿って歩く。8時50分、室川の土手が階段状になっていてそこで休憩。この辺りから南側の田舎道へ。新居浜市に入る。10時25分、越野真智恵さん、88歳の方からオロナミンCとチョコレートのお接待をいただいた(写真下)。桜木というところ。暑くなってきたのでセーターと上着を脱いで軽装に。11時半、荻生という場所で国道沿いの中国人経営の中華料理店でランチ。その後、南の遍路道に戻り東へ歩いて行く。

喜光地 13時半、遍路道が突然屋根のあるアーケードとなる。喜光地商店街(写真)と表示があるが、通りに面して開いている店は無い。説明板によると、金比羅街道と別子銅山の輸送路の交差点として栄えた所とある。レトロな雰囲気が残され貴重だが、活気なく寂しい。

客谷川沿いの道 国領川の長い橋を渡る。川の上流遠方には四国山地がそびえている(写真上)。この辺りから遍路道は南北に分かれ、私は南のコースへ。国領川の支流である客谷川沿いの遍路道を歩いていく。船木というあたりに売家が3軒続けてある。古そうな平屋で、庭が広く、南が川で日当たりが抜群。こんなところに住んでみたいと見惚れていると、にわかにバタバタという音に驚く。一羽のキジが塀に飛び降りてきたのだった。さらに進むとみかん畑の中の登り道、そして新居浜カントリークラブに沿った道へ。16時、通ってきた遍路道とは別の北コースの遍路道が合流。関ノ戸あるいは関の原という所。新居浜市が終わり、四国中央市土居町に入る。ここからは田舎道が続く。北も南も山に挟まれ関川という川の流域地帯である。18時、JR伊予土居駅近くの宿に到着。荷物を下ろしてさらに100m先のローソンまで夕食を買いに行く。 [41,857歩 31.1km]. (旅館まつや) [目次へ戻る]

[2025.1.23 THU] 快晴、 暖かい

••• 土居 - 伊予三島. •••

四国中央 9時、宿を出発。昨日午後から歩いているのは四国中央市。この市の名前は社会科の授業では習ったことがなく、どこのことかわからなかった。市の中にあるJR予讃線の駅は、西から関川、伊予土居、赤星、伊予寒川、伊予三島、川之江、でありそれぞれ聞き覚えのある地名だ。伊予の政治の中心は松山と今治でこのあたりはそこから遠く離れ大きな城下町もない田舎だったため、合併で伝統の土地名を使えず「四国中央」としたのだろう?

石碑公園 9時半、道沿いに石碑が並ぶ小公園がある。右の石碑の句:下闇に 清水湧くなり 行行子 愚哉。中央の大きな石碑は「月島丸遭難碑」。明治23年(1900)秋、東京商船学校の練習船「月島丸」が練習生79名と乗務員の計122名を乗せ駿河湾で暴風に会い沈没。安藤正楽が建立した碑であるという。左の石碑には、「木を揉み 火を得て喰らい 地を掘り水を得てのむ 人てふわれは幸福なるかな 安藤正楽」とある。安藤正楽(1866 – 1953)の名は知らなかったが、愛媛県出身の学者、芸術家で日露戦争に対する反戦論を唱え勾留された、という。

村山神社 10時に到着。この神社は伊勢神宮に匹敵する格式を持つという。

晩白柚 車に乗った方に呼び止められた。バンペイユという大きなみかんをあげる、持って行かないか、と(写真下)。大きいみかんは、高知で文旦を見たがそれより大きい。礼を言って持っていくのは重いからと丁重に辞退した。

赤星山 11時半。赤星という地名で、南にそびえるのが赤星山(写真下)山頂付近がとんがっている特徴のある山だ。標高1,453m。

15時、宿の「御宿 大成」に到着。 [21,259歩 15.8km] (御宿 大成) [目次へ戻る]

[2025.1.24 FRI] 晴れ

••• 伊予三島 – 65番三角寺 – 徳島県三好市 •••

御宿大成 伊予三島駅に近い交差点の角にあり、長く遍路の宿として親しまれてきた。近年の開発で宿の半分がなくなったという。女将の高橋敬子さんは80歳代後半、優しい方で昨日の夕食も今朝の朝食も美味しく品数が多く満足した。

伊予から阿波へ 今日は長かった愛媛県に別れを告げ徳島県に入る日だ。菩提から発心へ。最近3日間の平坦な旅とは違い山中を歩き未知の土地での国越えだ。楽しみなのでそのルートをまとめた。

7時50分、宿を出発。南東への道は上り坂。8時50分戸川公園。段々畑のある道を行く。ここまでは舗装道路だったが、9時40分、土の山道が始まる。おとなしい犬がいて、先回りして見送ってくれる。

三島の町を展望 9時50分、また舗装道路に出た。三島の町全体がよく見える(写真下)。雲一つない天気だが三島は製紙工場の煙突の煙で街全体が煙っている。年中このような状態なのだろうか?それとも、たまたま今日の気象条件の影響か?半世紀前にはスモッグ公害が問題になったが、今でもこんなところがあるんだ、と驚いた。ネットを見ると、あれは大部分水蒸気でPM2.5値が高くても大丈夫、煙は三島の名物、などと呑気なことが書かれている。健康への影響が問題なく人々もそれを受け入れているなら外部のものがとやかく言うことはないのかもしれないが・・・・・厳しい公害問題とその解決の時代に育ってきた身としては直ちに納得ができない光景だ。

65番三角寺 森の中、家もなく延々と続く道を歩く。これまで歩いた同様な道として、高知県三原村へ行く道や、愛媛県久万高原に行く道を思い出した。10時半、由霊山三角寺に到着。標高約430mにある。石段を登り、山の斜面に広がるお堂を参拝。寺の個性的な名は、弘法大師が三角形の護摩壇を使ったことに由来するという。11時20分出発。

電話 人も車も通らない山中の舗装道路を歩いていく。11時50分、佐礼展望所で再び三島の街を見降ろす。12時25分、歩いている時に携帯電話が鳴った。民宿磯屋です、と。あ〜徹子さんですか。と返したら名前を覚えてくれたと喜んでいる。昨年5月15日に泊まった愛南町御荘、磯屋の女将だ。私が出した年賀状の礼の電話。今年も春の予約が入っている、孫が東京高島屋で働いている、など元気そうだ。

土佐街道 12時50分、平山というところに土佐街道の石碑と説明板(写真)。土佐から川之江に向かう土佐街道が遍路道を横切った所で、土佐の参勤交代の行列が通る道。遍路たちは参勤交代の時を避けただろうか?むしろ喜んだのではないか。宿場にお金が落ちるチャンスだから。

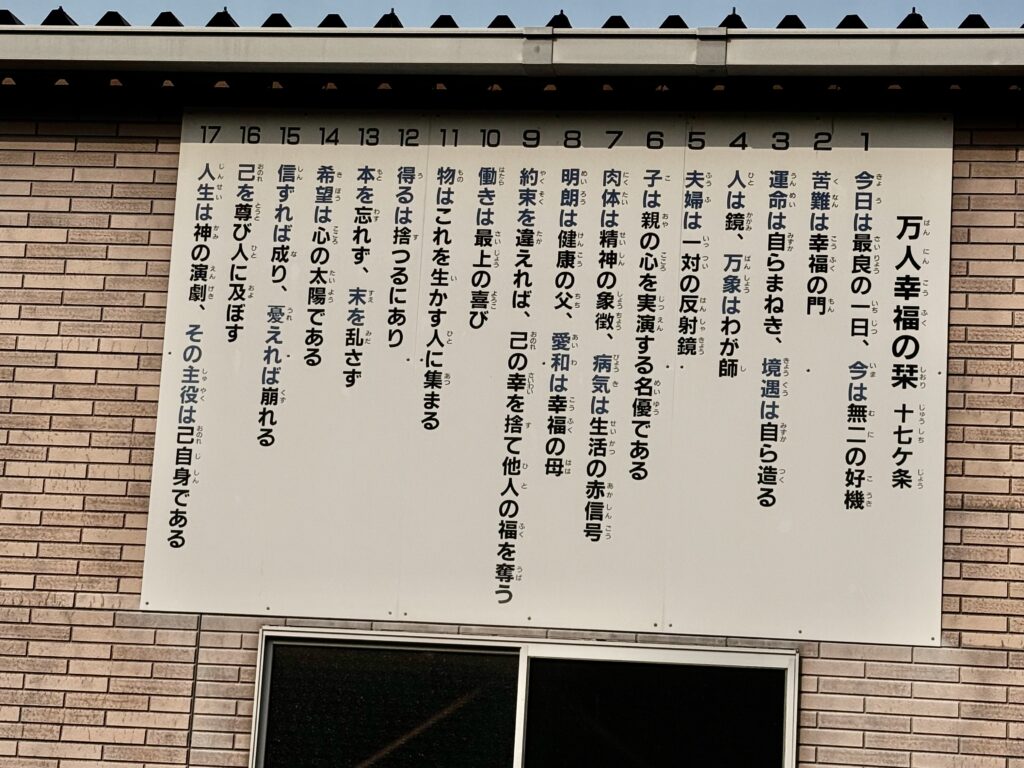

椿堂まで 土佐街道の石碑のすぐ先、バスの通る道を横切り谷沿いの舗装道路に入る。横川というあたりで谷の遠くにこれから向かうであろう集落が見える。道脇の建物に「お遍路さんのお宿お貸します」の木の板。この辺りは宿は無く民家も少ないところだから、緊急の場合は助かるだろう。13時半、建物の壁に「万人幸福の栞」が掲げられている(写真下)。17ケ条、どれもよく考えられた言葉だ。「人生は神の演劇、その主役は己自身である」で締めくくられている。

椿堂 14時、川滝町下山の別格14番常福寺(椿堂)に到着。この地に流行した熱病をお大師さんが杖を地面に立てて鎮めた場所。杖から芽を出したのが椿。参拝後、ここからは交通量が多い国道192号の歩道を東へ。

境目峠 15時50分、ついに境目峠の登り口に到着。地理院地図では265.4の水準点記号のあるところだ。国道の先には境目トンネル(全長855m)がありそこを通った方が宿に早く着け、便利なのだろうが、私は古道で峠を越えることを楽しみにしてきたので別れ道に入る。すぐ「岡田民宿へ」の小さな目印があるところから細い山道が始まっている(写真下、地理院地図には記載がない道だ)。16時12分、山道が終わり舗装道路に出た。ここに立派な「遍路休憩所」がある。舗装道路を歩いて行き、境目峠の石碑に到着(写真下)。愛媛県が終わりここからは徳島県(三好市池田町佐野)だ。17時10分、岡田民宿に到着。おかみは、14時ごろ着くと思い待っていたのにこんなに遅くなるなんて、と少々ご機嫌斜め。

[36,732歩. 27.29km]. (民宿岡田) [目次へ戻る]

香川県(前編) [2025.1.25 ~ 2.1] 66番 ~ 83番

[2025.1.25 SAT] 晴れ

••• 三好市池田町佐野 – 66番雲辺寺 – 67番大興寺 •••

今日は雲辺寺山(927m)登山、66番雲辺寺を参拝した後徳島県から香川県に入り、67番大興寺を参拝の予定だ。

雲辺寺山登山 7時25分、おかみ手製のおにぎりをリュックに入れ岡田民宿を出発。すぐ登りの道に入る。7時50分、舗装は終わり枯れ草が積もった土の道になる。直線上の道が続く。勾配が急で息が弾む。10時、舗装した林道に出た。南の展望が開けて四国山地の山々が見える(写真)。さっそく地理院の地図と比べて山座同定を実施。中津山と国見山が同定できたので、かずら橋で有名な祖谷渓と吉野川渓谷の位置も推定できる。東西に伸びる四国山脈とそれを南北に横切る川の不思議さを展望できたのが良かった。

舗装道路にはところどころ雪が積もって凍っている。滑らないように気をつけよう。宿からここまで人っこひとり出会わなかった。

雲辺寺山山頂 11時、雲辺寺本堂に到着。参拝を済ませ、展望が優れるという山頂へ。山頂にはロープウェイが来ていて、大きな休憩所もある。土曜日でもあり家族連れで賑わっている。休憩所の北側は広い広場でそこから観音寺の平野と瀬戸内海の素晴らしい展望が楽しめる(写真下)。昨日歩いた三島から三角寺のあたり、そして今日午後行く大興寺への道、明日以降に歩く観音寺から善通寺一帯が一望できる。こうして来し方行く末を見ることができる点で、遍路道では貴重な場所ではないだろうか。

下山 ランチで頬張ったおにぎりは岡田民宿でお接待としてい頂戴したもの。12時13分山頂を発つ。山頂を降りたところで遍路姿の若い男女の台湾人に会った。黄美秀さんと呂権芳さん。逆打ちの歩き遍路で、今日は岡田民宿泊り。呂さんが台湾茶のティーバッグをくれた。下山路の入り口あたりでたくさんの羅漢像があり、面白い(写真上)。一体一体個性的で、自分に似ているもの、あの知人にそっくり、と興味深い。ここから大興寺まで9.3km。ゆっくりしていられない。

下山路は。最初のうちは広い土の道だが、しだいに岩が重なりあう所が増え険しく長い。あの台湾人二人がよく登ったと感心する。15時20分、舗装道路に出た。この辺りに民宿が一軒ある。さらに舗装道路を早足で歩き16時55分に67番大興寺の納経所に到着。17時に閉まるので滑り込みセーフ。大興寺からおよそ1km歩き、国道377号沿いにある宿に到着。食事時に主人の吉田正弘さんが民宿経営などについて話してくれる。吉田さんの本業は農機具の販売で、民宿経営は趣味、客は歩き遍路に限っていて4人まで。このような規模の民宿は多い、とのこと。 [33,276歩 24.72km] (民宿四国路) [目次へ戻る]

[2025.1.26 SUN] 晴

••• 民宿四国路 – 68番神恵院, , 69番観音寺 – 70番本山寺 – 本大 •••

8時、民宿四国路を出発。畑の中の道から南方に雲辺寺山を見るとずいぶん遠い、あそこからよく歩いてきたな、と思う。小さな集落にある「全神神社」で巨大なクスノキを見る。香川県の保存木である。

財田川にかかる三架橋を渡ると琴弾八幡宮の大きな鳥居。石の長い階段を登り、琴弾公園で名高い銭形を鑑賞。徳川家光を迎えた時に造られたものという。坂を下って寺の上方から68番神恵院と69番観音寺の境内に降りた(写真下)。12時15分参拝の後、納経は二つの寺院について同じ場所で実施。

本山寺へ HenroHelperの遍路道は財田川の北にあるが、ランチを摂りたいと川の南の観音寺町内へ。食事するところが見つからない。やっと、和食の店を見つけ一休み。食事後、広い自動車道路を東へ歩き、その後財田川の南の道へ。川の向こうに五重塔が見える(写真下)。橋を渡り70番本山寺へ。本尊は馬頭観世音。

本大ビジネスホテル 財田川の南のビジネスホテルに宿をとった。泊った部屋には洗濯機、電子レンジも備えられている(写真下。乾燥機は無かった)。管理人の渡部恵美さんは親切。また、隣接して、「岩盤浴ゆなし」があり、ハローズというスーパーマーケットも近く遍路にとって便利である。

[29,279歩 21.75km] (Tablet 本大ビジネスホテル) [目次へ戻る]

[2025.1.27 MON] 曇りのち雨

••• 本大 – 弥谷温泉 •••

小富士群 8時出発。本山橋を渡り国道11号線を北へ。豊中町で国道を離れ、心地よい田舎道を高瀬町へ。前方に小山がいくつか見えてきた。讃岐独特の火山性の小富士群だ。国市池のほとりで撮影した(写真)。爺神山が印象的だ。元は富士山型だったが採石されて現在の形になったようだ。その左の山条山はきれいな富士山型。正面遠くにも小さな富士山型が見える。たぶん貴峰山であろう。その右の山塊が弥谷山で目指す71番弥谷寺がある。右手の火上山、我拝師山は、明日歩く善光寺に近い山々。

弥谷寺への道 12時半、小さな大師堂があり、そこから石仏が並ぶ坂道が始まっている。遍路道らしい雰囲気に癒される。この先に「天然いやだに温泉 大師の湯 ふれあいパークみの」があり、本日の宿とした。

この宿からの南の展望が良い。目の前の三野町を含む三豊平野とそれを囲む「小富士」の山々が一望できる。正面は今日の午前中に70番本山寺からまっすぐ歩いてきたコース。高瀬町で南側から鑑賞した爺神山とそれに連なる小山群が見える。左手には、明日、弥谷寺参拝後に歩く丘陵が天霧山の方向に伸びている。丘陵を降りたところにある池が「上池と大池」で甲山の向こうが善通寺の平野だろう。

[22,920歩 17.64km] (いやだに温泉 大師の湯) [目次へ戻る]

[2025.1.28 TUE] あられ後雲り、寒い

••• 弥谷温泉 – 71弥谷寺 – 72曼荼羅寺 – 73出釈迦寺 – 74甲山寺 – 75善通寺 •••

71番弥谷寺 8時17分宿を出発。温泉宿のすぐ前に弥谷寺への道がある。長い石の階段が続く。広場に出た。大きな「金剛拳菩薩」の像が立って私を見下ろしている。温かみのある素晴らしい像だ。ここまでは階段とは別に自動車道路があり、そこに駐車した車から台湾人遍路6人が現れた。ここから急な階段が始まる。108段の階段の先に本堂が岩の壁を背にして建っている。岩屋寺を思い出させる岩山の寺である。時々あられが激しくぱらついて、寒い。

山道 9時40分、弥谷寺の参拝を終え、来た時と同じ階段を降りてから山の中の遍路道へ。鬱蒼とした竹林を過ぎ明るくなったところに池があり池の向こう側に立派な洋館がある。10時10分、舗装道路に出て歩いて行き高速道路の下を通って二つの池(上池と大池)の間を通る堤防の上へ。そこに「蛇石」の案内板がある。近くに蛇石あるいは蛇身石と呼ばれる岩があり、法然上人にまつわる伝説の場所だという。すぐ国道11号線に出た。国道を渡り、廃業した建物の庭から裏手の高台に登ると道がある。地図を確認すると三井之江という集落で目指す72番への近道だ。

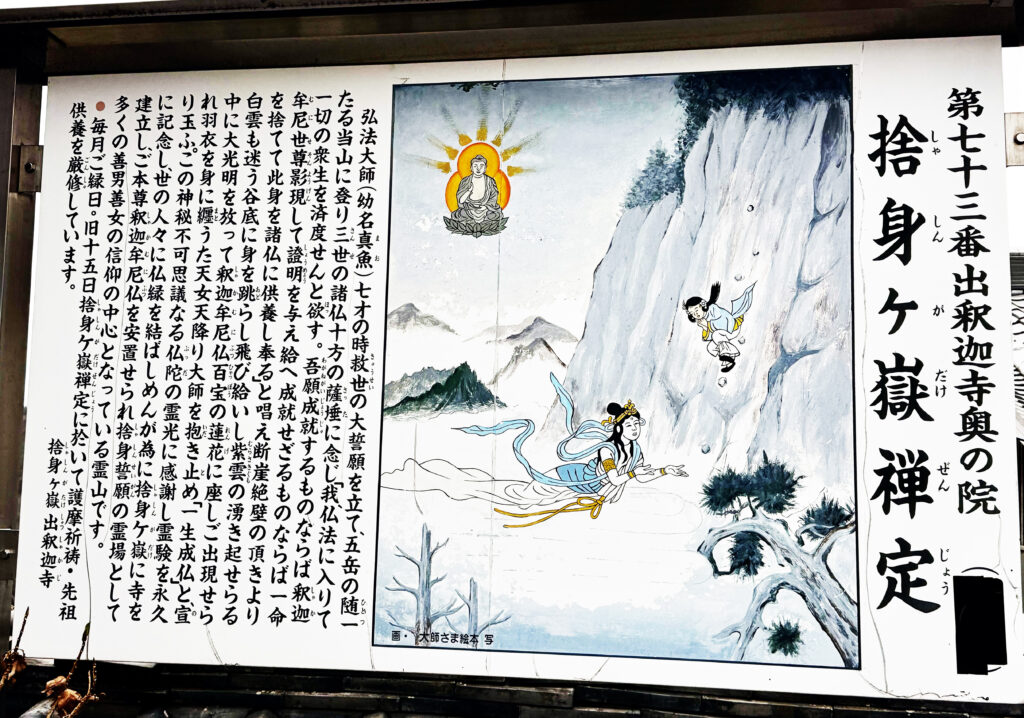

72曼荼羅寺と73出釈迦寺 11時20分、曼荼羅寺に到着。大日如来を本尊とし本堂に曼荼羅が広がっている。参拝を終え約15分歩いて出釈迦寺に到着。大師が7歳の時に身を投げた我拝師山と天女の逸話が興味深い。私が第36番青龍寺の裏山で崖から落ちた(故意に身を投げたのではない)時に不思議に助かったことを思い返した。天女に抱きとめられたのだろうか?

出釈迦寺は展望が良い(写真下)。瀬戸大橋の右手に讃岐富士など小富士が並んでいる。明日からはあの山々の向こうへ旅をする。

74甲山寺と75善通寺 畑の中の道は北風が寒い。出釈迦寺からおよそ50分、13時に甲山寺に到着。甲山を背にした寺。参拝後、街の中華レストランでランチを済ませ、14時、善通寺に到着。大きな寺で参拝の順路に迷った。広い境内の五重塔が見事だ。金堂の薬師如来像は大きく素晴らしい。大師作の像が胎内仏とされているという。仁王門をくぐって大師堂に参拝。15時納経を終えた。

ゲストハウス これまで、利用した宿はホテル、ビジネスホテル、旅館、民宿であった。ゲストハウスは未経験だが泊まってみよう。「風のくぐる」は、建物を自宅部分と宿部分に分けた構成である。今回宿泊は私1名。泊まった部屋は2段になっていて2名の共用を想定している。上の段は夜中に降りるのが不便そうなので床で寝ることに。風呂とトイレは共用。階下で電子レンジ、熱水が使える。100m離れたところにあるコンビニで弁当とスープなどを購入して今夜の夕食とした。

[23,837歩 17.71km] (ゲストハウス風のくぐる) [目次へ戻る]

[2025.1.29WED] あられ後晴れ、強風寒い

••• 善通寺 - 76金蔵寺 – 77道隆寺 – 78郷照寺 – 宇多津 •••

寒風 天気予報では、気温2℃、体感温度マイナス7℃という。寒さ対策に、モコモコのセーターを着込んで7時50分出発。北へ畑の中の一本道を行く。風が強く菅笠が飛ばされそうになる。空に群れている鳥たちもコントロールを失っているかのように列を乱して舞っている。畑では、凧が5個激しく回転している。

76番金蔵寺・77番道隆寺 8時15分金蔵寺に到着。高い木の柱で組まれた鐘楼の鐘を撞いた後参拝する。本堂ではお勤めをしていたので静かに聴き入る。突然雪が激しく舞ったが、すぐやんだ。風は強いままだ。これから遍路を続けられるのか心配になる。8時45分出発。単調な一本道で、休憩所もコンビニもなく吹きっさらしの道を菅笠を抑えながら歩く。10時、道隆寺に到着。観音像がずらりと並んでいる(写真下)。納経所で、「10年に一度という寒波が来るらしい。これから山道もあるから、充分気をつけなさい。」と忠告された。

78番郷照寺 道隆寺からは多度津の街を東向きに歩いて行く。金蔵川を越えたら丸亀市だ。土器川にかかる橋から目指す青ノ山が見える(写真上)。宇多津町に入り、青ノ山の山裾をまわって78番郷照寺へ。お寺の階段を上ると、宇多津の街がよく見え、瀬戸大橋も近い。本堂ではヒーリングミュージックを鳴らしているのが珍しい。さらに階段を上ると、大師堂では厄除けの祈祷を太鼓を使って実施しているので、しばしそれに聴き入る。寺の下の道は、昔門前町として栄えたのであろう。格子戸の家並みが続いている。歩いて行くと、大束川の橋。橋に沿って高い建築物がある(写真上)。新町水門で、洪水や高潮対策のため1954年に設置されたもの。予讃線の高架をくぐると聖通寺山が見え、15時半、ホテルAZに到着。この宿は、遍路道のすぐ近くにあり、隣接してショッピングモールがあるという好立地だ。この宿の裏手に番外札所の聖通寺があることを後で知った。 [29,028歩 21.57km] (ホテルAZ宇多津) [目次へ戻る]

[2025.1.30 THU] 晴れ、風強く寒い

••• 宇多津 – 79天皇寺 – 80国分寺 – 81白峯寺 – 喝破禅道場•••

五色台 今日から明日は、五色台の西側から南の裾野に歩き、五色台の白峰と青峰を踏破した後東南の一宮に達するコースである。私自身馴染みの無いところであり、宿が限られているのでのんびりできない。コースを地図にまとめた。

79番天皇寺へ 天気予報では、今日は晴れだが風が強く体感温度はマイナス7℃ からプラス2℃という。防寒対策を整えて宇多津の宿を7時に出発。街の中をまっすぐ東に進む。金山という小山の北東を回り込むように進むと「八十場の清水」がある。さらに進んで、白峯神社と79番天皇寺の両方の建物がある境内に入った。天皇寺は崇徳院の霊を鎮めるところである。院は、1156年、保元の乱で後白河天皇に敗れ讃岐に流されここで崩御した。境内の建物はちょっとわかりにくい。本堂、大師堂、納経所の位置を再確認してお参りした。9時出発。

80番国分寺へ 予讃線に沿って田舎道を東南に進む。前方に山の塊が見える。五色台の台地を西側から見ているのであろう。9時40分、予讃線鴨川駅の前を左折して綾川に架かる橋を渡る。堤防の広い道を歩いて行く。車に乗った男性に呼び止められ、レーズンチョコをもらった。10時、堤防の道が終わり集落へ降りていく。国道11号線に近づいたところに手書きの案内板があり、国分寺へは国道に登って行くようにと書いてある。HenroHelperのコースとは違うけれど、この案内板の指示に従い国道を歩く。10時25分左に降りる道を降りていく。10時40分、讃岐国分寺に到着。国分寺の境内は広く、地面にコルク板が貼ってあるところがある。ここでランチ。

寒風対策、菅笠 風が強く寒い。モコモコセーターの上にウィンドブレーカーを着ているので体は大丈夫だが耳と首が冷たい。フードで頭を覆った(写真下)。写真には菅笠の中が写っている。頭に固定する部分は私自身の工夫である。頭に被っているものはプラスチックで編んだ帽子で、これと菅笠本体をクリップ付きの紐3本で固定し、別のクリップ付きの紐2本で顎で結べるようにしている。帽子もクリップ付き紐もDaisoで見つけたもの。調整が容易で少々の風でも大丈夫。

81番白峯寺へ 11寺20分、国分寺を出発。北にある五色台の山塊は西の国分台と東の猪尻山に分かれていて、その中間の谷を登って行くようだ(写真下)。登山道途中には俳句?を彫った石碑が並んでいるところもある。13時20分自動車道路に出た。歩いていると車から呼びかけられて栄養ドリンクをいただいた。

白峯寺 13時50分、山道を右折する。古い遍路道であろう。石仏や遍路墓が点在する下り道だ。下乗の石碑のそばに笠塔婆がある(写真下)。白峯寺の聖域を示し乗り物から降りよ、という案内であろう。14時15分白峯寺到着。100段を超えるであろう石段を上がって本堂と大師堂に参拝。本尊は千手観世音菩薩。

82番根香寺への道 白峯寺の参拝を終え14時40分出発。若いフランス人のカップルが自分達も82番まで往復するという。山道で遠いぞ、帰りに日が暮れて暗いぞ、と言うが、ニコニコしてどんどん歩いて行く。ヨーロッパ人はハイキングに慣れているので自信があるのだろう。根香寺への道は気持ちの良いハイキングコースである。風が木々を揺らして大きな音を立てているが地面付近は風が弱く寒くない。15時40分舗装道路に出た。小中学生ぐらいの子供たちが大きい声で挨拶してくれ、目指す喝破禅道場への行き方を教えてくれた。あのフランス人に会った(写真下)。懐中電灯があるから暗くなっても大丈夫だとニコニコ。

喝破禅道場 16時10分に到着。女性が滞在の仕方を教えてくれる。17時半、住職と思われる方と二人で夕食を摂る。食事作法は禅寺の方式で、会話はせずさっさといただき、最後は白湯で椀と皿を洗って重ねる・・・道元の「正法眼蔵」に書かれている作法通りだ。夕食後に別棟にある建物で洗濯と入浴を済ませた。

[40,962歩 30.43km] (喝破禅道場) [目次へ戻る]

[2025.1.31FRI] 晴れ、暖かい

••• 喝破禅道場 – 82根香寺 – 83一宮寺 •••

喝破禅道場 6時、夜明け前で暗闇の中、座禅堂に行く。二人の僧侶と40分間の座禅。その後本堂で読経。7時、食堂でお二人とお粥の朝食。やはり無言でお二人ともテキパキと朝食を済まし白湯と硬めの沢庵で食器をきれいにしそれを飲み干して布に包む。私も真似をして白湯を使ってきれいにして食器を重ねたが布がないので包むことはしていない。食事時間は20分。禅修行の貴重な体験だったが、僧侶の方達と話す機会がなかったのが残念だった。8時出発。

根香寺 喝破禅道場から根香寺には近道があると後で知ったが、私は自動車道路を大回りして山門から入った。山門の外に怪物・牛鬼の大きな像がある(写真下)。角、牙が生え、目が飛び出て鱗肌など怖いと言うより漫画的なおかしみのある怪物像だ。寺にはこの怪物を目撃した人の絵が残されているとのことなのでその絵が元になっているのであろう。

遍路道 参拝を済ませ山門に戻り、ここから「一の宮江戸道」と呼ばれる遍路道を行く。「文政八年」と書かれた遍路墓がある(写真下)。文化・文政は町人文化が発展した時代で、遍路も盛んだったのであろう。この遍路道は木の葉が積もった土の道で周囲は葉の落ちた広葉樹林が広がっていてとりわけ快適である(写真下)。

鬼無、飯田 10時半、土の道は終わり舗装した自動車道路を下って行く。11時50分、鬼無駅に隣接した食堂でランチ。ランチを終え畑の中を歩いて農作業の女性に挨拶する。その方が近づいてきて、このあたりは「鬼無」で昔桃太郎が住んでいた、すぐ近くにお婆さんが洗濯していたところがある、と教えてくれた。確かに本津川の橋のたもとにそのような案内板がある。なるほど、桃太郎は吉備の国かと思っていたが鬼無という地名といいお婆さんの洗濯場といいこちらは証拠が揃っているな、ではお爺さんが芝刈りをした山はどれだろう?

この本津川を渡ると飯田町。ここに飯田遍路休憩所がある。入るのがためらわれるような立派な外観だが、休憩して、置いてあった「お遍路ノート」に書き込みをした。12時50分出発。友常池から西の山々が展望できる(写真下)。六ツ目山、伽藍山の向こうに昨日行った80番国分寺があり、そこから五色台に登り、勝賀山と袋山の間を鬼無に下って今ここに居るのだと昨日と今日の歩きを思い起こした。

香東川沿いの道 13時50分に香東川という幅の広い川に来た。この川に沿って右岸の道を南下することに。本来の遍路道は川を渡った左岸側の街中にあるようだがこちらの方がわかりやすい。いくつもの橋の下をくぐり、ようやく円座橋を渡り東へ。15時、田村神社に到着。節分の季節で賑わう神社の左手にひっそりと鎮座する83番一宮寺に参拝した。当初は屋島まで歩く予定だったが、ここ一宮の温泉きららに泊まることにした。 [29,677歩 22.05] (温泉きらら) [目次へ戻る]

[2025.2.01 SAT] 曇り

••• 一宮 – 高松 – 青梅 •••

きらら温泉 朝は6時から入浴できるのでその時間に行ってみた。建物の前にはすでに数十台の車が止まっていて、男湯だけで3、40人の客。全部地元の人だろうが、これほど朝風呂が好きな人が多いとは!今日は土曜日だからかな?ここの温泉は4日前の弥谷と似ていて透明な湯である。気持ちよく過ごしたが、宿泊棟と温泉の建物が離れていて移動時に寒いのがちょっと不便だった。

帰京 テレビでは寒波の襲来を予報している。四国も積雪がありそうだ。残念だが気候が安定した時にまた来よう。ここから高松に行くには、バスか琴電のどちらか。琴電で高松へ。高松10時40分発、岡山、東京を経由して青梅着16時18分。四国から東京までどこも同じように薄い雪雲で霞んでいた。[7,285歩 5.41km] (自宅) [目次へ戻る]

*************************************************************************************************************************

香川県(後編) [2025.4.7 ~ 4.15] 84番 ~ 88番

2、3月は、寒波が続いた後、1転して高温の夏日が来たり雨模様と天候不順な日が続いた。4月に入り、天気が落ち着いて春らしくなったので再度四国に行くことにした。今回は84番から88番の礼所を参ったあと1番霊山寺まで歩き四国を一周する旅を完結する予定だ。この「完結の旅」はどのようなものだろう。まず84番屋島寺参拝では、瀬戸内海の展望、古代の城(屋島城)と源平古戦場の歴史探索をしてみたい。84番から87番までの二日間は、通常のルートでは余裕がありすぎるので、大師にちなんだ別の寺を加えて歩くユニークな旅にしようと思う。その後はいよいよ88番の結願の寺大窪寺のへの道だ。女体山を越える遍路道を行きたい。結願後は海に向かって谷を降りるが、心躍る旅になるだろうか?海沿いの引田から大阪越えの山道で阿波の国に入るルートも楽しみだ。

[2025.4.07 MON]

••• 青梅 – 高松 – 一宮 •••

東京駅を10時過ぎに出発するのぞみに乗車、高松には14時半ごろ到着。わずか4時間余りでここまで来ることができることにあらためて驚く。高松駅から高松城の入り口まで歩き、琴電に乗った。空港通り駅で降り、歩く。今夜の宿は前回遍路を中断したきらら温泉。今日は列車に乗っただけなのに、疲れを感じている。新幹線の中で近くの席の男性が何回も咳をしていたが、風邪がうつったのではないかと恐れる。早く寝よう。 [6270歩 km]

[2025.4.08 TUE]

••• 一宮 – 屋島 •••

温泉きらら 5時半起床。ニュースを見ると、トランプ関税のせいで世界中で株価が急落するなど金融界が混乱しているようだ。評論家は株価の回復には1年以上かかるとか、今が買い時だと言う人もいる。6時過ぎに温泉きららの食堂で朝食をとる。7時20分出発。

一宮から屋島へ 高松市の平野に広がる住宅街を北東に向けて歩いて行く。8時20分、伏石公園で休憩。犬を連れた男性と話。伏石という地名について質問すると、この付近に伏石のほか石のついた神社が3つある、と話してくれた。面白い。公園のすぐ北に野田池という池があり、池の向こうにこれから目指す屋島と八栗山が見える(写真下)。山の上が真っ平らに見えるがどうしてなのだろう?街中をさらに歩いて詰田川沿いに、北に向かって歩く。満開の桜が咲いているところに軍人墓地がある。昭和14年から16年の間の年の記録があり、本人と家族の悲しみを思う。すぐその先の国道を東へ。ランチにうどんを食べた。

屋島城 11時40分、屋島の登山を開始。道は、平らな石が敷きつめられている。硬い石の上を歩くのは苦手だ。12時26分、食わず梨という大師ゆかりの場所から、山の斜面を登る急な階段がある。屋島城に向かう登山道。ここを上がって行く。急斜面だが、土の感触が快い。12時50分、城跡の石垣と思われる場所が見えた(写真下)。この石垣の上の展望台から、高松の街が一望できる。この城は、古代に、朝鮮半島の新羅の軍勢が攻めてきたときの防御のために造られたと言う。城は朝鮮様式であることから百済など新羅と敵対していた朝鮮諸国の協力が考えられている。同様の城跡は瀬戸内を中心に数十ヶ所存在することが近年明らかになっている。結局新羅は大和遠征を諦めている。大和側の防衛体制が強固なことを知ったからであろう。

屋島寺 屋島城跡を発ちすぐ近くの展望台へ。高松平野が広く見渡せる。13時16分。屋島寺山門に到着。参拝と納経を済ませた。

北嶺・遊鶴亭 山門を出て右に進み、道の先にある今夜の宿、望海亭にチェックイン、荷物を置いた。身軽になって、14時27分宿を出発一本道を北へ。途中、屋島の東側の海、つまり源平合戦のあった檀の浦を見下ろす展望台に立ち寄る。15時18分遊鶴亭到着。ここは屋島台地から北に細く突き出たところで、瀬戸内海を広く見渡すことができる絶景地点である。

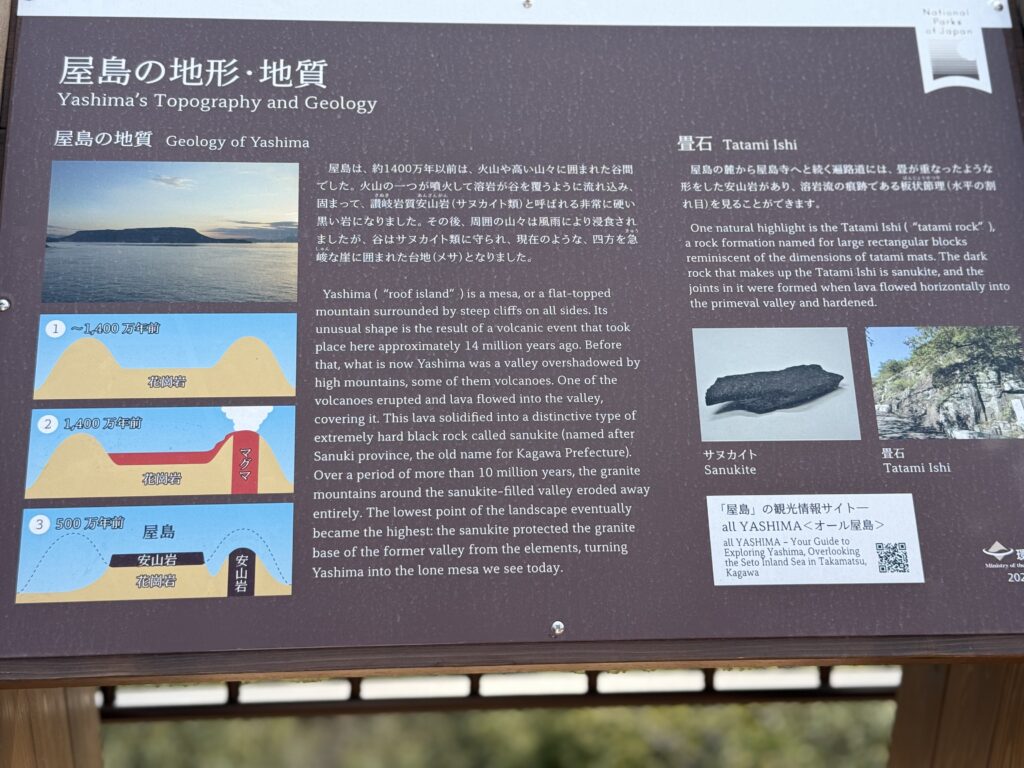

屋島が平らな理由 トレイルには屋島について興味深い説明板がいろいろ掲示されている。その中に屋島が、なぜ平坦な大地となったかを描いた説明が面白い。流れる溶岩がかたち作ったから平らという説明。平らになるほど粘度の低い溶岩が噴き出たんだな。

宿に戻り、日没の景色を鑑賞した。 [36,771歩. 27.32km] (望海荘) [目次へ戻る]

[2025.4.09 WED]

••• 屋島 – 八栗寺 – 志度•••

望海荘 6時に宿の前で海を眺めながらラジオ体操を実施。このホテルの経営者である込山さんと話をした。込山さんは長くアメリカで情報誌などのビジネスをしており、数年前からここの経営者となった。ホテルは、レストランから瀬戸内の海が眺められる絶好のロケーションだ。私が泊まった部屋は山側で海が見えないので割り安だったが、遍路旅にはもったいない素晴らしい部屋だった。8時、女将に見送られて宿を出発。

一願不動尊 屋島寺の境内を東のほうに歩いて行くと「一願不動尊」の標識と歩道があるのを見て、ハッとした。おとぎ話ではないけれど、お不動様から、死ぬまでに1つだけお前の願いを叶えてあげよう、と言われたら、自分の願いはただ1つだ。でも、現実の世界ではそれは困難なのがわかってる。だから、人は四国を歩くのだ、と思う。

東壁遍路道 一願不動尊の右手の赤い門をくぐると「赤い池」があり、さらに進むとホテル「甚五郎」の醜悪な残骸を見る。そこから東に降りる遍路道が始まっている。屋島台地の東側の壁。これまでの遍路道になかったような険しい道だ。おそらく1000年以上前の遍路でも同じ状態で使われたに違いない。道の途中で立ち止まり、空を仰ぐ。薄緑が輝いて広がっている。およそ1時間かけて険しい道を終えた。ふもとから屋島を見上げると甚五郎の建物とその左のほうに赤い建物が見える。赤い建物は展望台かもしれない。昔も今も、この険しい道を避けて南の道に戻り、山麓を回る遍路も多いだろう。

安徳天皇社 麓の道を歩いていくと、女性が庭でキンギョ草など花壇の手入れをしている。坂本マス子さん。花壇の向こうに見える社が安徳天皇社と教えてくれる。源平合戦の折、安徳天皇は4歳から6歳の間、前線のこの地で平家の軍勢を見守っていたのであろうか。

石の加工 屋島から東の海越えに五剣山を見たとき、山肌があちこち削られていて、ここが石材の産地だとわかった。五剣山の麓に来て、ここに立つ説明版によると、庵治石と呼ばれる花崗岩で国会議事堂にも使われている。石像をつくる店もある。大きな鯛を背負った恵比寿様の左に5人が腕を組み合って並んでいるような石像が面白い(写真下)。髭を伸ばし腰巻きをつけ太った裸の像だ。5人で笑いながら歌を歌っているようにも見える。日本人には見えない。バイキングかな?五剣山の5つの峰と関係があるのかな?

めだか 五剣山の登山道を登っていくと、プラスチックの水槽たくさん並べている所がある。宮本さん経営の「も屋」でメダカの養殖場である。黒いのも赤っぽいのもいる。錦鯉に相当する高級めだかは「三色RT」。値段は、私の予想は1匹一万円だったが、宮本さんの売値は五千円。アライグマやアオサギの食害に気をつけている。

うどんと蕎麦 登山道をさらに上がると、大きな門構えのうどんの店「山田家」があるが、今日水曜日は定休日で閉店。残念。さらに登っていくとケーブルカーの駅があり、その横に蕎麦屋さん「祖谷そば六六庵」。店の前で掃除をしていたご主人によると、最初は66番雲辺寺のそばで開業したのが店名の由来。店でおしぼりを出すなどお手伝いをする良君は明日が入学式の小学新一年生。

遍路古道 整備された石畳の登り道を歩いていくと、「本堂」と矢印のある案内板が現れ、左手に山道がある。この遍路道は狭く急で険しい。屋島から東に降りる道と同様だ。整備もされてなく怖かった。およそ20分登って展望台に着いた。側に「お迎え大師像」がある。

85番八栗寺 本堂は、背景の五剣山の5つの峰と調和した独特の景観で素晴らしい。納経の時に、あの峰に登れるか、と聞いた。最近崩落もあり、登山者の事故もあったため登山は禁止されている。本堂の裏の階段が、峰のほうに上がっているので、そこを上って行った。中将坊大権現の社の向こうに切り立った崖がそそり立っていた。

アメリカ人母子 本堂に戻るとアメリカ人の母子に会った。2人はアイオワ州West Des Moines出身のKay and Michael Herringさん。アイオワ州は全州がトウモロコシ畑で他には何もない、と笑っている。有名な「マディソン郡の橋」もありますね、と私が言ったが、あまり調子を合わせてくれなかった。マイケルは何年か前までに東北地方に住んでいて、日本語も上手だ。

讃岐牟礼の道 14時過ぎ、八栗寺から東に山を下る。「源氏箇峰」の道標がある。義経が平家の裏をかいて陸側から檀の浦に攻めいった道筋という。その先に「六万寺」があり、安徳天皇が屋島に移る前に滞在した場所。

坂を降り里に出たら畑のそばに分かれ道がある。どちらに行こうか、と地図を見ていると通りかかった車が停まり、女性が、右の道は自動車が多く良くない、左の道が静かで良い、と道順を丁寧に説明してくれ、左手の田舎道を歩いていく。

15時20分、讃岐牟礼の「電車休憩所」で休憩しアイスクリームを食べる。そこには十数人の方が食事をしたり談笑している。そのうちの1人の女性がコーヒーをお接待してくれた。その方によれば、ここにいる人たちは、皆彼女の親戚で久しぶりに集まったと言うことだ。日系オーストラリア人の少女もいる。また柔らかそうな毛布に包まれた犬もいる。年老いたプードルで、コバルトブルーの目が少し悲しげ。皆さんの楽しい姿がうらやましく見えた。

さぬき市志度 16時50分ごろ志度の街道沿いの道を進む。「平賀源内先生旧邸」がある。科学技術者として、自分の先輩にあたる方だと思い、そこの銅像と説明板を興味深く見学。源内は志度の下級武士の生まれで、長崎に留学、その後江戸昌平黌にも学び、博学で応用力に優れていた逸材だった。つまらぬいざこざに巻き込まれて、52歳で獄死した事は悔やまれる。17時、たいや旅館に荷物を預けて、志度駅近くのコンビニで弁当を買って宿に戻る。宿のご主人は秦さん。私の着ていたものををきれいに洗って乾燥して届けてくれた。ありがたいことだ。 [24,868歩 18.48km] (たいや旅館) [目次へ戻る]

2025.4.10 THU] 晴れ

••• 86志度寺 – 霊芝寺 – 玉泉寺 – 87長尾寺 ••

志度寺 宿から「平賀通り」を歩いたすぐ先に、志度寺の五重塔がみごとに空に映えている。仁王門の二体の仁王像がこちらをにらみつけている姿は迫力がある。境内は他のお寺と全く異なり、木や花がジャングルのように茂っていて植物園みたい。その中に御堂が隠れるように点在している。納経のあとその境内を散策する。十一面観音閻魔堂というのがあり、ここでは十一面観音と閻魔様は同一とみなされている。また、脱衣婆堂に祀られている脱衣婆は三途の川に来た人の衣服を剥ぎ取る。それが重いほど生前の罪が深いと見做される。なるほどと、そばのベンチに座って考えていたら、白い猫が現れ、私の足にスリスリする。ビスケットをあげたけどもそれには見向きもせずまたスリスリ。

霊芝寺と玉泉寺 次の札所の長尾寺までは、距離も短く、時間が余るので、遠回りして弘法大師にゆかりの2つの寺に寄ることにした。東南方向に歩いて行く。前方、左手に小富士が2つ、近いのが熊高山で遠方のが金山だろう。右に見える小高い丘が石鎚山で目指す霊芝寺はその麓にある。霊芝寺に着いた。案内板によると、この寺の鐘の音は「近國無比」とされている。謹んで鐘を撞いた。霊芝寺の境内から山道に入る。そこには、四国霊場1番から順番に石仏が置かれている。21番までの石仏は確認したが、それ以上は道が山頂の奥の院まで通じている道にあるようだ。ミニ霊場巡りを打ち切り、下山の道に入った。山道を降りたところに大きな物流倉庫のような施設がある。それを見下ろすような坂道を進む。願興寺で一休みして、西へ。青々と広がる麦畑が気持ちが良い。

13時20分玉泉寺に到着。そこに岡山から来た逆打ちの男性が休んでいた。彼は、歩き遍路はこれが4回目。彼に88番に向かう道の1つである女体山越えについて聞いた。とても険しいので初心者は行かないほうがいいという意見。私はそこを越えるのを楽しみにしているのにどうしようか?玉泉寺を発ち、自動車道路沿いにある「さぬきうどん溜」でランチを摂る。太めのうどんに濃い醤油をかけていただいた。

長尾寺 14時30分、溜を出発。南にほぼまっすぐの道を行く。14時50分、鴨部川の長尾橋を渡る。さらに南へ。右手に見える饅頭のように丸い山は白山、202.7m。15時過ぎ、長尾寺到着。門前で会ったフランス人男性遍路はOlivier Aubrey、53歳。国境なき医師団のメンバーで、近くアフリカ・コンゴの仕事に行くそうだ。87番長尾寺参拝。 [21,660歩 16.09km] (長尾路) [目次へ戻る]

[2025.4.11 FRI] 曇り

••• 長尾 – 前山おへんろ交流サロン – 女体山 – 大窪寺 •••

7時10分宿を出発。平野の中のほぼ真っ直ぐな遍路道を南へ。東方遠くに独立峰のように見える山は白鳥石鎚山か?西南方の双耳峰は嶽山(204.7m)だろうか?7時50分、道は山に突き当たり、鴨部川の小さな流れに沿って歩く。しばらくして、昨日会ったOlivierに追いつかれ抜かれた。8時50分、前山ダムの真下に到着。階段を登って自動車道路へ。前山おへんろ交流サロンに着いた。ここで四国八十八ヶ所歩き遍路を完歩した証明書とバッジをいただいた。ここで出会ったのが、86歳の男性谷川さん、マルセイユ出身のFanny、パリ近郊出身でギターを持って歩き遍路をしているLuna Mando。

怪我 9時50分、おへんろサロンを出発。10時40分ごろ、細い遍路道でバランスを崩して谷川に落ちた。右腕を打ち、右の頭にこぶができ出血した。川からはい上がり木の株に腰掛けていたらギタリストのLunaが現れたので事情を説明。Lunaは川の下に降りてサングラスと手袋を拾ってくれた。Lunaに礼を言い、自分はここで休んで様子を見るから先に行くように言って別れた。怪我は大したことがなさそうだ。おにぎりのランチを摂り12時出発。

女体山越え 13時20分、自動車道路に出た。太郎兵衛という場所。すぐ先に女体山登山口があり、山頂まで1138mとの表示がある。もう少しだな。最初は階段状の登山道だが、岩登りになる。14時ごろ再び自動車道路に出てすぐ先に登山道がある。急な岩登りが続く。14時40分、平坦なところに出たので頂上に近いと思ったら、さにあらず。さらに急な壁のような岩登りが待っていた。金剛杖の置き場を考えながら、一歩一歩しがみつくように岩を登る。正直怖い。一瞬でも気を緩めたら命にかかわる。15時15分、頂上に到着。そこは狭く岩がゴツゴツとしていて、小さな祠があるだけだ。南方に突き出たところがあり写真を撮った。

大窪寺へ あまりゆっくりしていられない。頂上には10分ほど居ただけで15時25分出発。下山路は丸木を並べた急な階段だ。登ってきたような岩の壁でなくてよかった。15時40分、自動車道路に出た。そこの案内板に従い、すぐそばの山道を登って行く。その後は、再び丸木階段の急な道が延々と降っている。脚を労わりながら一段ずつ注意深く降りて行く。体の節々が痛い。油断したらもっと痛い目に遭うだろう。展望のないところをただ丸木を眺めながら降る。あ、真下に大窪寺が見えた。宿に電話して20分ぐらいで到着予定と伝える。17時15分大窪寺に到着。参拝は明朝にすることにして17時25分宿に到着。同宿の4人の方々は結願を果たしニコニコお赤飯を楽しんでいた。私もお赤飯は食べたが、結願は明日にお預け。 [23,338歩 17.34km] (八十窪) [目次へ戻る]

[2025.4.12 SAT]. 晴れ

••• 大窪寺 – 白鳥温泉 – 東かがわ市湊 •••

今日は88番で結願。その後、1番を目指してまず東かがわの海辺に行くつもりだ。

金メダリスト 朝食時に、宿の女将が娘さんを紹介してくれた。乾絵美さんはソフトボール選手として、2004年アテネ大会で銅メダル、2008年の北京オリンピックで金メダルを獲得している。現在はプロ野球関連の仕事で活躍中。金メダリストらしいオーラを放つ方だ。

88番大窪寺 結願の寺、大窪寺に参拝。8時に納経を済ませた。境内で会った森山さんに記念の写真を撮っていただいた。やはり、一仕事を終えてほっとしたような気持ちだ。

谷川の道 大窪寺門前にある大きな土産物店、野田屋、でおむすびを作ってもらい8時26分出発。日開谷川沿いの道を降りて行く。昔からの遍路道だったのであろう。ところどころに石仏があり、また最近整備されたと思われる道標もあって安心して歩いていける。このあたりが市境で、さぬき市・多和兼割から東かがわ市・五名に入る。

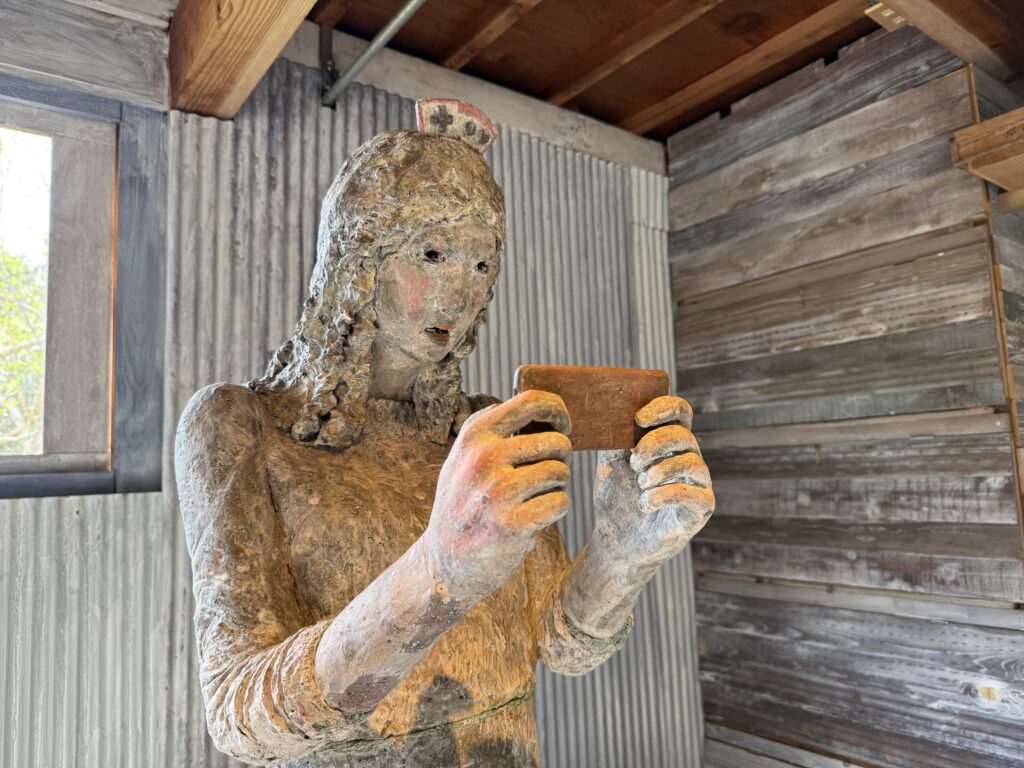

五名の陶芸家 9時、渓流と林の道がパッと開けて山間の小さな盆地に出た。そこに赤紫のモクレンの木があるな、と見上げたところに男性がニコニコと立っている。及川みのるさん。ここで陶芸制作をされているとのことで、人物をテーマとした作品を見学させていただいた。制作作業の他、繁る竹林を切り開くなど毎日多忙であるそう。家と作業場のある谷間も美しい所だ。及川さんの人柄と作品に惹きつけられてもっとお話をしたかったが、今夜の宿のことを思い、先を急ぐ。

9時20分、377号自動車道に出て向かい側の道に入る。払川というところを登っていく。9時50分、宮川という川のそばに「あかの淵」という案内板。遍路にちなんだ言い伝えがあるという。宮川に沿って下っていき、八幡神社の石段で小休止。さらに歩いていくと再び377号線に出る。左に五名トンネルが見える。右に進みすぐ左の細い道に降りる。その先に道標があり、「左与田寺、右切幡寺」とある(写真下)。与田寺の方に曲がり、しばらくして宮川にかかる木橋を渡る(写真下)。のんびりと田園地帯を歩いていくと、左手の山裾に石碑があり、ここが八丁坂登山口だ。11時、金網の戸を開けて登山開始。

八丁坂 この山道は険しい。急な山道に枯れ草や松ぼっくりが積もっていて歩きづらい。11時20分、峠に石仏とベンチがあり休憩。遍路道を降りていくと自動車道路に出る。境目という地名で、香川県と徳島県の境界である。大きなイチョウの木があり、地元で「いちょうさん」と呼ばれているそうだ。この大木近くを左に折れて名前不明の川沿いの舗装道路を歩いていく。

中尾峠 坂道を上がっていくと、12時45分「中尾峠」の道標と観光案内板がある。右手に林道の入り口があり、歩きやすい山道を下っていく。13時、自動車道に合流。ここに池があり、ここから流れ出す黒川に沿って歩いていく。13時40分、白鳥温泉に到着。そばに黒川温泉旅館もある。どちらも現在は営業していない。休憩後舗装道路を降りていくと分かれ道があり、三宝寺・与田寺方面に曲がる。14時25分、377号線との交差点を北上、上り坂となる。「四国の道」の表示があるので右手の細い道に入る。遍路古道なのだろうか?しばらく行くと元の自動車道に合流。14時40分、星越峠に到着。峠のすぐ先に右に入る「四国の道」がありその幅の広い山道を歩いて行く。ここはダム湖の東にあたるのだろうが鬱蒼とした林の中でどこにいるかわからない。道標があり、大内ダムの方に細い山道の方に曲がり、先を急ぐ。左手にダム湖が見える林の道を歩いて行く。15時25分、ダムに到着し休憩。ダムの上を歩き、そこからは与田川に沿って行く。与田寺には寄らず、前山団地の中を横切り、17時50分、宿に到着。

地図 今日のルートはちょっと複雑なので、帰宅後地図にまとめた。 [43,055歩 31.99km] (ホテルAZ) [目次へ戻る]

[2025.4.13 SUN] 雨

••• 東かがわ市湊 – 引田 •••

湊から相生へ 8時宿を出発、南東へ。今日は大阪峠を越えて1番霊山寺まで歩くつもりだが雲行きがあやしい。10時、引田のバス停。雨と風が強くなってきた。11時、大阪峠への登り口。雨と寒風で身体が冷えてきたので、登山を断念。JR讃岐相生駅の駅舎まで歩き休憩。この駅に停車する列車は2時間無い。近くの宿を地図で探し、電話をする。アミーマンボスという変わった名の宿を予約。白鳥タクシーで向かう。

ゲストハウス・アミーマンボス 宿は引田の街の北西約1kmにある。案内された部屋に入って驚いた。六~八畳ほどの畳の客室で大窓が安戸池に向いていて景観が素晴らしい。窓の外に水上デッキがある。客室の隣がベッド付き寝室(写真下)。広い浴室、トイレも付いている。

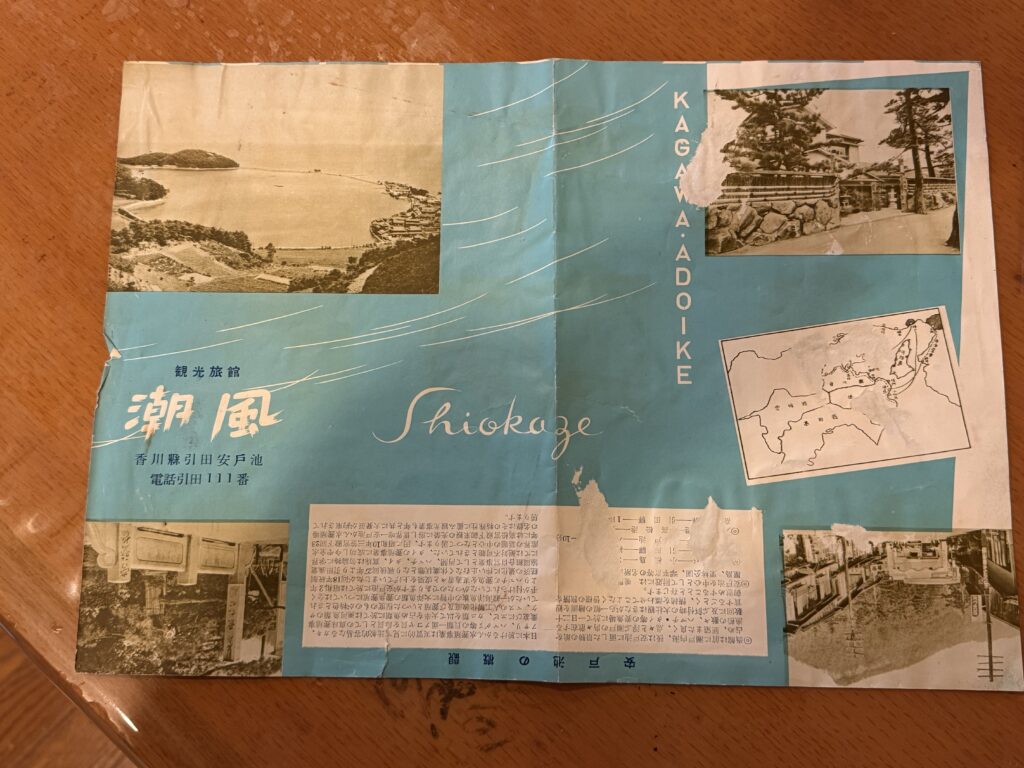

アミーマンボスを運営する佐々木桃美さんの話が興味深い。この宿の前身は昭和2年に野網ヒサエによって運営された旅館「潮風」で、この地域第一の割烹旅館として結婚式や宴会に使われたという(写真下左)。ヒサエの長男、野網利雄、は関西電力を退職後に堰堤工事などを設計する共生機構(株)を創業して、その関連会社としてアミーマンボス(Amy Moon & BeachOads)を造り今に至っているようだ。遍路の宿としては異色だが、風光明媚であり与田寺から大阪峠への遍路道に近い。歩き遍路の宿として推奨したい。

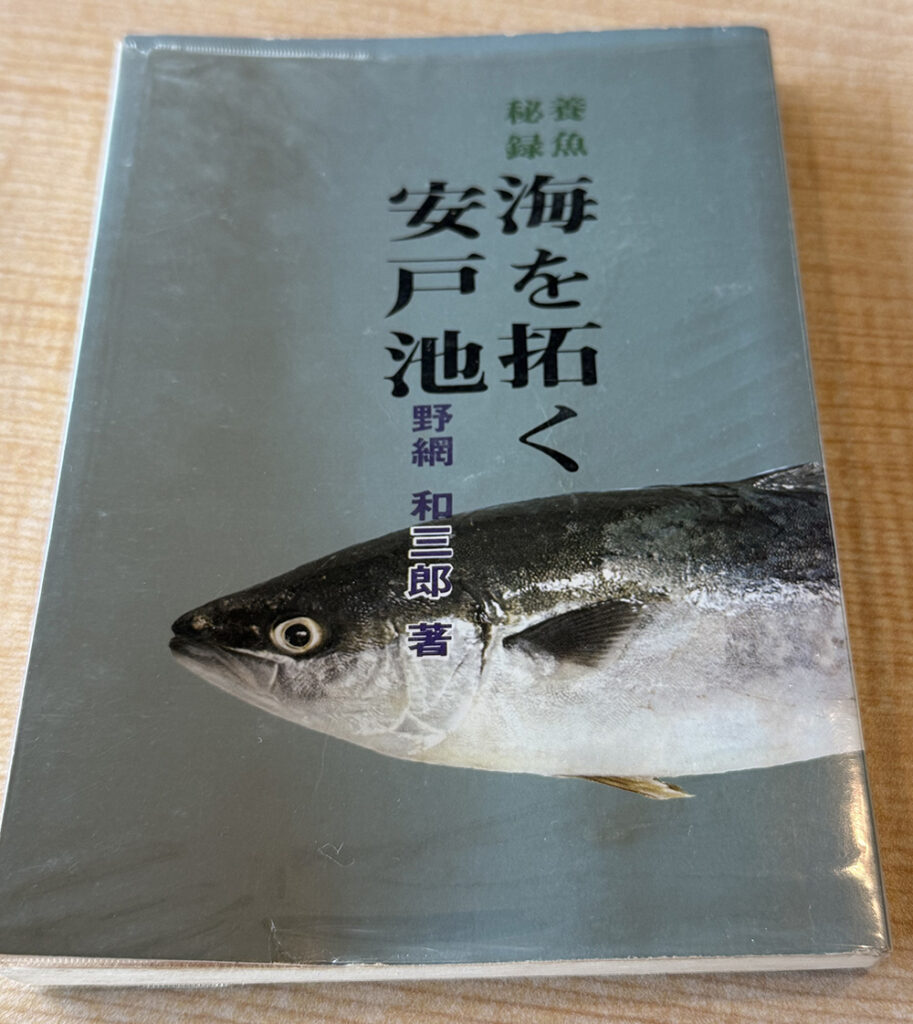

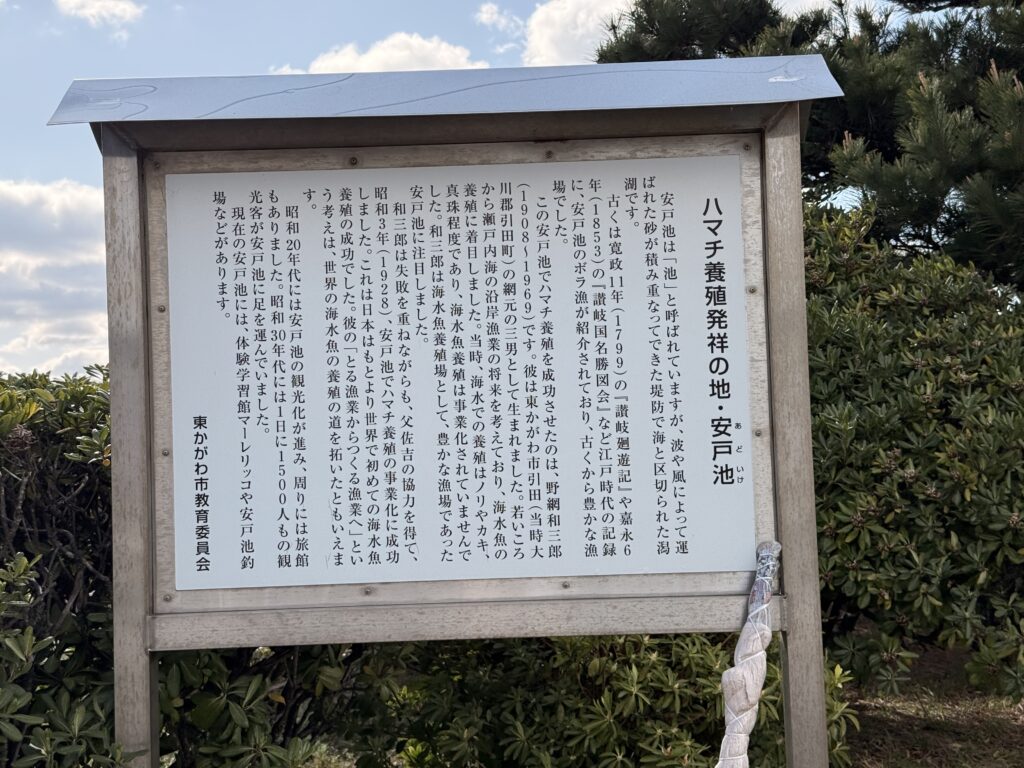

野網家 野網ヒサエの兄、野網和三郎(明治41-昭和44)は、世界で初めて海水魚(ハマチ)の養殖に成功した偉人である。その時の養殖地がこの安戸池。成功した時期は、昭和3年(1928)。和三郎の自叙伝「海を拓く安戸池」(写真下)を読む。和三郎が、父佐吉とともに失敗を重ねながら技術を改良し続けた歴史に頭がさがる。なお、父佐吉が若い時に網を改良したエピソードも面白い。魚が大量に入るように袋網を発明したが、他の漁師からはうまくいくものか、と馬鹿にされた。使ってみると佐吉の予想通り大漁になった。驚いた漁師たちは、佐吉の家に押しかけて改良網を使わないように圧力をかけた・・・という。

連泊 広い客室、安戸池の景観、そして網野家の業績の歴史を知り、この宿と引田という土地に強い興味を持った。明日もここに滞在して旅の疲れを癒そう。

[15,985歩 11.88km] (アミーマンボス) [目次へ戻る]

[2025.4.14 MON] 晴れ

••• 引田 •••

元郵便局 滞在中のアミーマンボスが気に入り、また遍路の疲れが出てきたのでここに連泊した。引田という土地にも興味が湧いたので観光することにした。

引田の街まで歩いて20分ほど。カフェ・ヌーベルポストは元引田郵便局。昭和7年から53年まで郵便局として使われていた。天井が高く、窓や窓ガラスに風情がある。流れているバイオリン曲の音色が素晴らしい。聞くと、カセットラジオの演奏だ。建物の骨組みが木筋であるから響きが柔らかいのだという。

讃州井筒屋敷 江戸時代築の商家建築旧佐野家住宅(井筒屋は屋号)を見学した。近藤愛子さん(写真下)による懇切丁寧な説明で、引田の文化を興味深く理解することができた。引田は、第二次大戦前までは醤油、酒などの醸造業で栄えた土地である。

屋敷に植えられている植物の説明も興味深い。カクレミノ(隠れ蓑)は、ヤツデを小さくしたような葉と卵型の葉が混在している。ヤツデ型は若い葉、成長すると卵型になるというから面白い。また、庭の大木はホルトノキで香川県の保存木。平賀源内が(誤って)ポルトガルの木という意味で命名したが、実は日本原産の木だそう。 [10,857歩 8.07km] (アミーマンボス) [目次へ戻る]

[2025.4.15 TUE] 晴れ

••• 引田 – 大阪 – 東京・青梅 •••

たぬき 宿の周りにはたぬきの家族が住んでいる。漁師から魚や牡蠣などをもらって食べるそうだ。美味しい栄養たっぷりの食事のせいか毛並みがきれいだ(動画は下)。安戸池に浮かぶ釣り堀に渡る桟橋からアミーマンボスの写真を撮影した。

欠けたリンゴ 88番の大窪寺を打った後、大阪峠を越えて1番霊山寺に参拝して、四国一周を完成することを目指していたが、それをやめてこの引田から帰ることにした。理由は、遍路の終盤でこの引田というところで出会った景観と偉人の物語に心を打たれたからだ。もう一つは、例の転落事故のせいか体の節々に痛みが出てきたことだ。1番に戻って円環が完成しないことは残念ではある。が、アップル社のロゴのリンゴように、完全ではなく少し欠けているのも良いではないか。

大阪 引田のバス停までタクシー。9時54分発の高速バスに乗り、13時大阪駅着。大阪では、1996年に遍路を開始したときに住んでいた借家を訪ねた。そこは開発で別の建物に変わっていた。この地に来たことで私の遍路は完結した。新幹線で東京に戻った。

[11,262歩 8.37km] (自宅)

安戸池の釣り堀へ行く桟橋から撮影

遍路の日数と道の長さ 遍路旅で歩いた日数:70日。長さ:1502km。平均:21.5km /日。

ここまでお読みくださった方に感謝申し上げます。今回の遍路を振り返っての気持ちは、しばらく後に書きたいと思います。 [目次へ戻る]

森谷東平 E-mail: tmoritani@mac.com

コメント